МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1729-1751гг., XIXв. близ д. Большое Заборье Куликовского с/п Лузского р-на

Общее состояние монументального и монументально-декоративного убранства Покровской церкви на сегодняшний день характеризуется как «остаточно-фрагментарное»; полностью утрачен иконостас. Дошедшие до настоящего времени отдельные фрагменты настенных росписей и лепнины на стенах, сводах и оконных откосах верхнего храма в сопоставлении с сохранившимся письменным договором на подряд росписи дают возможность составить иконографическую реконструкцию и описать художественно-стилевое решение живописного убранства церковного интерьера конца XVIII века.

Настенная живопись Покровской церкви начала выполняться через 29 лет после освящения верхнего храма мастерами из Великого Устюга Андрианом Протопоповым и Семёном Поповым, которые заключили подрядный договор на роспись в 1779г.Для того чтобы передать деловую атмосферу, специфику и форму обязательства к выполнению живописного задания, бытовавшие в последней четверти XVIII века, представляем текст договора, подлинная копия которого хранится в Центральном архиве Великого Устюга.

Подрядный договор ценен своим фактом существования в полном объеме как художественное задание и правовой документ, сохранивший имена заказчиков, ответственных исполнителей и количественный состав бригады, описание условий оплаты труда, технических сведений о красках, употребляемых в работе, наборе живописных клейм и характере их декоративного оформления, т. е. — содержания иконографической программы росписи.

В профессионализме приглашенных мастеров не приходится сомневаться. Протопоповы известны в среде иконописцев ХVII — ХVIII веков, работавших в Москве, Переславле-Залесском, Тюмени, Чердыни, Усолье, Великом Устюге, Лальске, Вятке. Возможно, к одной из великоустюгских династий принадлежал и Андриан Протопопов. Иконописцы Поповы — еще более распространенная фамилия в профессиональной среде, насчитывавшей более шестидесяти имен мастеров cередины ХVII — ХVIII веков. Из них Поповы-устюжане работали по убранству храмов Москвы и Подмосковья; в самом Великом Устюге в середине ХVIII века трудился известный мастер-иконописец Фёдор Попов (1728-1798). Принадлежность мастеров, расписавших Покровскую церковь, к какой-либо из этих династий на сегодняшний день не установлена, однако, есть убеждение, что это лишь вопрос времени и специального исследования

Из договора ясно, что холодный (верхний) храм был украшен росписями обильно: было оговорено 70 композиций в алтаре, четверике и паперти. Вероятно, на стенах алтаря были написаны 16 сюжетов из цикла Церковных Таинств, которые на сегодняшний день полностью утрачены; от всего убранства сохранился лишь небольшой фрагмент лепного декора в зените свода. В своде верхнего (малого) светового восьмерика по канону было оговорено «писать Господа Саваофа».

Изображение это сохранилось с физическими утратами и в сильно выцветшем состоянии: динамичная фигура Бога, благословляющего надвое, излучает сияние, его главу венчает треугольный нимб. «Небеса», окружающие изображение Саваофа, украшены по кромке писаным рокайльным декором. Ниже, на глухих стенах восьмерика просматриваются ростовые фигуры святых евангелистов Марка, Матфея, Иоанна и Луки.

Согласно договору, в четверике предполагалось написание в общей сложности сорока сюжетов. На сводах некогда находился страстной Христологический цикл («во сводах писать Страсти Господни»), который на сегодняшний день утрачен. На южной и северной стенах росписи были организованы в четыре яруса и располагались в простенках верхнего и нижнего уровней света. По договору эти росписи посвящались Богоматери: «…из книг Руна Орошенного да Звезды Пресветлой чудеса Пресвятой Богородицы», т. е. сюжеты акафиста, чудес и праздничного Богородичного цикла. От этих циклов сохранились фрагменты двух композиций на южной стене.

Конфигурация и оформление элементов росписи были оговорены: «расписать клеймами», «раковинами» и «с травами». То есть роспись в храме была выполнена отдельными композициями, а не сплошным ковром, каждое клеймо обрамлено в «писаную» раму трапециевидной или прямоугольной форм, декорированных в верхней и нижней части каскадами крупных рокайлей. «Писать на откосах, обводя их дорожниками и на краях тех дорожниках и на срединах и на верхах писать травочки разноцветные с раковинами» означало обрамить на откосах ростовые фигуры святых полосой «писаной» рамы с растительным декором и теми же рокайльными раковинами. Следует отметить, что декорирование этих клейм выполнено с учетом их ракурсного восприятия и ограниченной плоскости откосов, тонко и изящно, тогда как на своде тот же набор элементов придает росписи размах и даже некоторую пышность.

Настенная живопись Покровской церкви начала выполняться через 29 лет после освящения верхнего храма мастерами из Великого Устюга Андрианом Протопоповым и Семёном Поповым, которые заключили подрядный договор на роспись в 1779г.Для того чтобы передать деловую атмосферу, специфику и форму обязательства к выполнению живописного задания, бытовавшие в последней четверти XVIII века, представляем текст договора, подлинная копия которого хранится в Центральном архиве Великого Устюга.

Лепные декоративные украшения, которые, несомненно, в изобилии украшали храмовый интерьер, до настоящего времени дошли лишь в остаточном состоянии. Так центральная композиция на западной стене помещалась в раму 30 сложной вычурной формы, состоящей из множества лепных, причудливо изогнутых завитков

На южной и северной стенах сюжеты среднего яруса также обрамлялись лепными рокайльными картушами, которые были увенчаны лепными херувимскими головками тонкой детальной проработки.

Колористическое решение росписей храма было определено набором основных красок, записанных в договоре: «…клейма писать разноцветными красками, то есть из рапименту, из яри веницейски, из баку, из лазори, из киновари». «Рапимент» — опермент, аврипегмент — минеральная, ярко-желтая краска, «ярь веницейская» — голубая искусственная, медная краска, дорогая, привозная, названная по месту изготовления. «Из баку» — бакан — растительная прозрачная краска малинового или лилового оттенка. «Лазорь» или лазурь — минеральная, прочная, дорогая привозная краска насыщенного синего цвета, которая изготавливалась из лазурита. «Киноварь» — минеральная краска малиново-красного цвета

Надписания сюжетов в большом количестве присутствовали в интерьере храма в качестве пояснений и сопровождений композиций. На лотках свода в картелях рам сюжеты обозначены как цитаты с указанием евангельской главы и стиха; на откосах окон именования святых даны на верхнем поле самой композиции. Над дверным проемом западной стены в «писаном» картуше едва просматривается кондак Богородице, заданный договором: «в сделанном клейме написать избранной воеводе победительная…»: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злыхъ, благодарственная восписуемъ Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всякихъ насъ бедъ свободи».

Известно так же, что на западной стене верхнего храма находился текст, который можно было прочитать еще в 1970‑х годах: «В 1779 году оная холодная церковь оштукатурена глатко работой, убрана и потом штукатуру расписана живописной работой в 1780 году и в 1781 году окончено оное расписание»

Наружное живописное убранство церковь обрела в XIX веке: документально установлено, что в 1820 году лальский иконописец Фёдор Кузнецов написал четырех евангелистов, поместив клейма с их изображениями на осевых сторонах верхнего глухого восьмерика. На сегодняшний день они полностью утрачены. Тот же Кузнецов в 1817-1820‑х годах писал икону «Коронование Божией Матери» и херувима для Покровской церкви . В середине XIX века в храме работали устюжане Бубнов Николай Максимович, Бобыкин Илья Иванович и Калиновский Иван Андреевич. Бубнов в 1833 году поновлял образ Покрова Божьей Матери на холсте

Калиновский в апреле 1838 года написал образы святителей Митрофана Воронежского и Григория Богослова, поправлял иконы Покрова Богородицы, Воскресения, Распятия Христова, запрестольный образ Богородицы и написал 12 клейм на царских вратах одного из иконостасов. В июле того же года ему было заплачено 17руб. 60коп. за написание двух архангелов на северных алтарных дверях теплого храма [34]. Бобыкин в 1841 году поправлял церковные иконы, за что получил 7руб. 14коп.

Таким образом, исследуя интерьер визуально и изучая документально историю его создания, можно сделать вывод о том, что, остаточная стенопись, сохранившаяся в интерьере холодной церкви — первоначальный живописный слой 1780-1781 годов без последующих поновлений и записей, выполненная в оговоренном стиле рококо. Известно, что Протопопов и Попов трудились в церкви только «два лета», «работы… не окончили и теперь уже по третий год… не приехали да, может, и и впредь… быть не намерены» , поэтому роспись осталась незаконченной.

Возможность в некоторой степени представить общий вид и колорит утраченного живописного убранства верхнего храма Покровской церкви дает интерьер Спаса Преображенской церкви 1746-1754 годов, расположенной близ бывшей деревни Слобода Лузского района Кировской области. Росписи этого заброшенного храма неплохо сохранились. С Покровской церковью их объединяет время создания, стиль и способ организации живописи в пространстве четверика. Аналогично размещены клейма в межоконных простенках светового барабана, на лотках свода, южной, северной, западной стенах и в откосах оконных проемов

Сложные рокайльные рамы, обрамляющие сюжеты, состоят из тех же элементов. Текстовые вставки схожим образом введены в композиции клейм. Подтверждение идентичности росписей этих храмов мы находим и в паспорте Покровской церкви, составленном в начале 1970‑х годов искусствоведом Г. Г. Киселевой, в бытность, когда живописное убранство верхнего храма на реке Луза, а особенно клейма на поверхности свода, находилось в сохранности.

Еще один пример похожей живописной манеры монументального письма в Лузском районе — росписи Богородичной церкви 1763 года в деревне Озёрская. Приходится сожалеть, что от живописиXVIII века здесь частично сохранились лишь отдельные композиции на своде четверика. Нижний теплый храм был освящен в 1740 году во имя святых, которые почитаются как вселенские учителя — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

История создания росписей документальных сведений не сохранила. Основным идентификатором утраченной живописи теплой церкви служат остаточные фрагменты лепнины и «писаных» рам под росписи. Их обилие свидетельствует о былой насыщенности интерьера декором в алтаре, храмовых помещениях и притворе. Приспосабливаясь к архитектонике низкого пространства, роспись украшала пологие своды, стены, откосы дверных и оконных проемов. В сравнении с верхним храмом, здесь практически отсутствовал композиционный «воздух»; живописная поверхность была очень плотно организована клеймами сюжетов и дополнена рамами сложных форм, акцентированных лепниной.

На сводах алтаря частично сохранились лепные рамы, состоящие из многочисленных растительных элементов и предназначенные для особо значимых тематических циклов. В раме северной апсиды, предположительно, было написано «Крещение Господне», в южной части алтаря на своде читается сюжет «Да минует Меня чаша сия» с надписанием (Мф 26:39). Откосы оконных проемов украшали ростовые изображения святых митрополитов, распалубки над окнами — сюжеты Ветхого завета. На стенах южной и северной апсид сохранились лепные рамы; возможно, что именно в них были персональные посвящения святым отцам церкви.

Убранство частей алтаря, рассчитанное на последовательное восприятие, различается по оформлению: в северной половине «писаные» обрамления под живопись имеют овальную форму и дополнены рокайльными элементами; в южной — они совмещаются с прямоугольными лепными рамами, имеющими трилистники на углах. При этом следует отметить, что рамы алтарной части теплого храма, в сравнении с холодным, имеют более упрощенную форму, профиль и элементы украшений. Декор оконных откосов имитирует «писаную» лепнину «в два цвета». Некоторая несогласованность присутствует в общем оформлении световых проемов: так в южной части алтаря на простенке между окнами плотно соседствуют две рамы абсолютно разные по форме и стилевому решению.

Колористическое решение росписей теплой церкви на сегодняшний день установить визуально не представляется возможным. С уверенностью определяются лишь колера фонов: холодный землистый зеленый неяркий цвет светлого тона храмовой части и красно-фиолетовый разбеленный плотный колер алтаря.

Надписания в оконных откосах алтаря выполнены по обе стороны от глав святых митрополитов по живописному фону. В сюжетах стен и сводов текстовые вставки расположены очень вольно: мастер писал там, где просто «есть место».

Колористическое решение росписей теплой церкви на сегодняшний день установить визуально не представляется возможным. С уверенностью определяются лишь колера фонов: холодный землистый зеленый неяркий цвет светлого тона храмовой части и красно-фиолетовый разбеленный плотный колер алтаря. Надписания в оконных откосах алтаря выполнены по обе стороны от глав святых митрополитов по живописному фону. В сюжетах стен и сводов текстовые вставки расположены очень вольно: мастер писал там, где просто «есть место». Наружное убранство теплой церкви можно предположить лишь отчасти. Над дверным проемом пристроенной паперти и непосредственно входом в нижний храм в стене устроены два киота под небольшие соразмерные иконы поясных изображений Иисуса Христа, Богоматери либо особо почитаемых святых.

Имена художников, работавших над оформлением нижнего храма, документально не установлены, однако легкое живое письмо выдает участие опытных, скорее всего, двух, мастеров. Свободно написаны фигуры и передано их движение, с пониманием выполнены сложные ракурсы, эмоционально насыщены сюжеты. Особенно интересно и своеобразно написан декор: исполнителя нельзя назвать профессионалом высокого уровня, но работал он раскрепощено и самобытно.

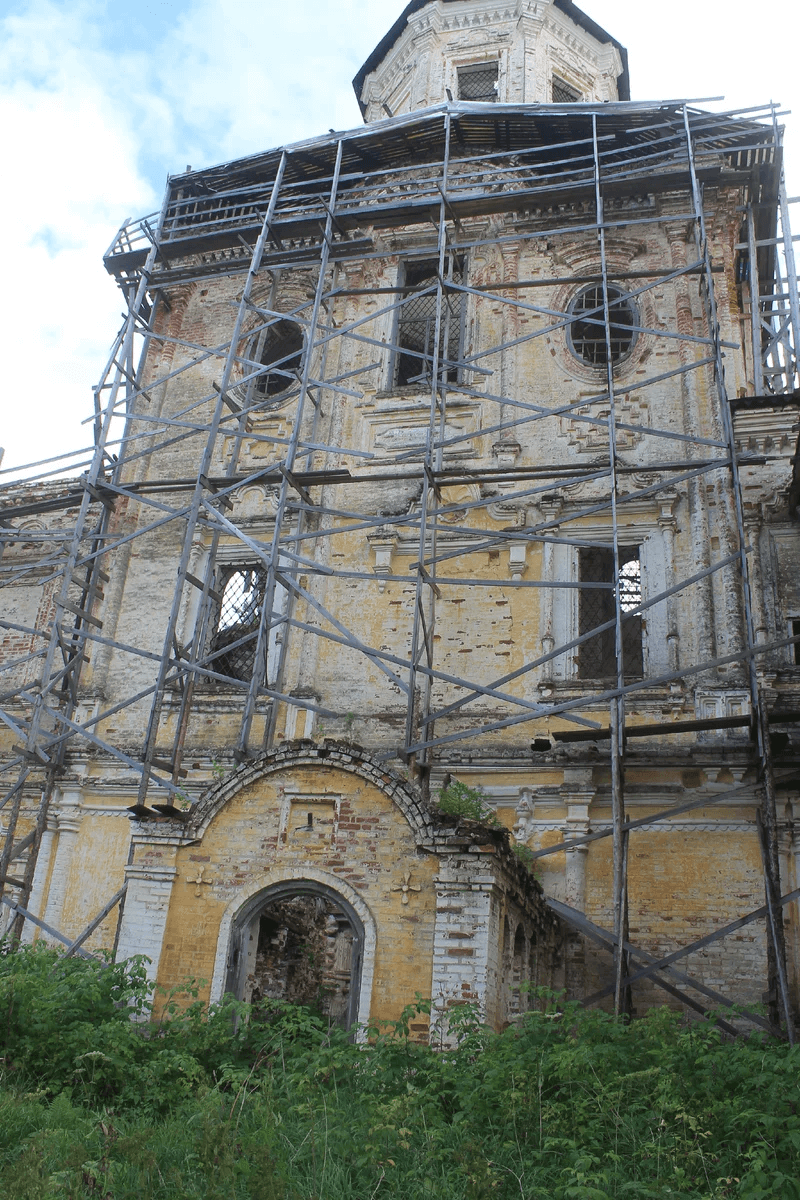

Разборка завалов из мусора и кирпича с погрузкой

Временная крыша

Устройство металлического скрепляющего каркаса

Усиление стены по оси

Необходимая сумма: 4 264 655 ₽